我们欢迎朋友圈分享,但不接受任何商业机构在事先未获得授权的情况下,进行任何形式的转载、摘编、图片使用,一旦发现我们将视为侵权,进行举报和追究。

本文可能会无意中冒犯一些高校,但还是要发出来。因为第一,申请人是我们的衣食父母,必须要对申请人负责,尽可能做到客观公正。考生、学校、辅导机构,三者在整个申请过程中,应该是相互平等的关系,特别是辅导机构,不能因为所谓的院校关系而误导考生;第二,虽然离开了商学院,但用昨晚前同事的话:搞教育,骨子里还是要有理想主义的,学校有做得不好的,就应该接受批评。

时隔一年,英国《金融时报》(以下简称FT)发布了2021年全球全日制MBA项目前百强的排名。在今年中国大陆依然有5所院校进入了这个榜单,分别为:

我们注意到上榜的院校4所在上海,1所在北京,今年清华替代了人大进入排名。

通常FT会在正式发榜前几天,告知上榜院校获得的排名,以便准备好宣传。那么到目前为止,除清华经管依然保持沉默外,其它几所院校在FT发榜的第一时间也发出了新闻通稿,并各自列举了排名中有优势的单项成绩。

但令人遗憾的是,院校依旧没有详细说明整个排名的规则,更没有说明这个排名仅仅是针对全日制MBA项目,与在职项目是没有关系的。我们已经在去年的排名解读中,为大家细说了整个排名的指标参数,帮助大家能真正理解排名和对申请的影响,具体可以点击阅读:http://www.mbabar.cn/choices_a_info/ftmbaranking2020/

那么照例,今天我们为大家解读今年大陆高校在新排名指标中所透露的信息,具体分为三块内容:

- 大陆院校排名的实质变化

- 院校各项指标解读

- 对全日制MBA申请人的影响

大陆院校排名实质变化

我们先说结论,实际的排名是有所下滑的。

我们先对比以下今年和去年大陆商学院在榜单上的数据。

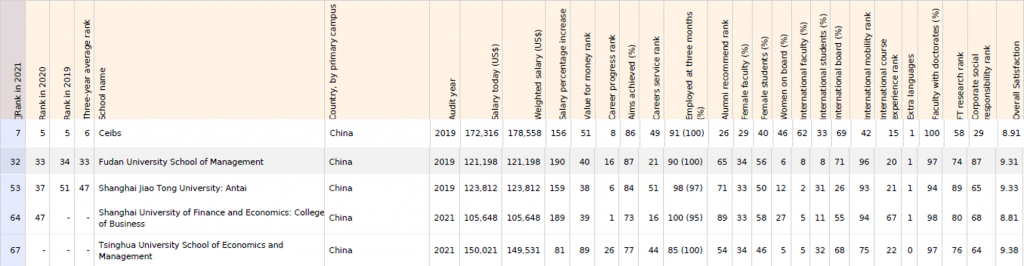

2021年:

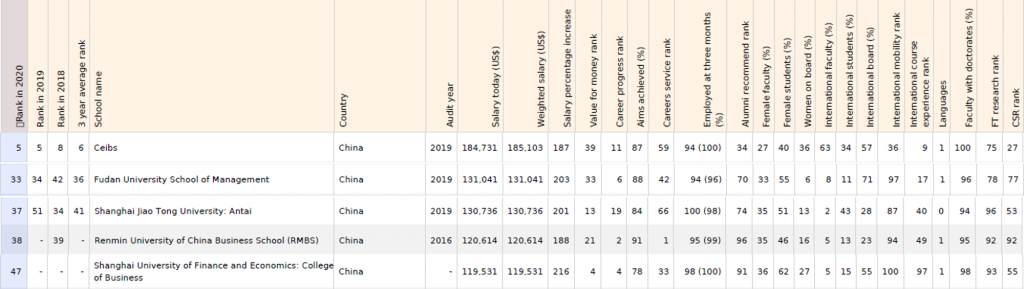

2020年:

从排名账面数据来看,除复旦大学晋升了一名,清华大学进入榜单外,中欧、交大安泰、上财都有所退步。

我们对比了整个排名权重体系,发现和过去近10年都是一样的。具体可以参考https://www.ft.com/mba-method。因此排名的变化,没有来自规则的影响。那么我们进一步对照项目的单项成绩,可以发现:

其中4家院校在学生的职业提升、院校就业服务等方面都有提升,而薪资水平、薪资增涨率、投资回报价值等方面,即学费和收入挂钩的相关的重要指标都下滑了,这反映了上榜院校在不断加强就业服务上,获得了毕业生的认可,但上涨的学费和下滑的薪酬,还是影响了的排名。

另外,我们注意到今年有一些美国的顶级院校并没有参与排名,虽然不清楚是因为疫情的影响造成的(例如有效反馈不足),还是其他的因素,但是这些院校的缺席也腾出了排名空间,让后面的商学院排名获得了前进。我们可以看一下缺席的这些商学院在过去4年中的排名情况(括号内为该商学院在2020年至2017年,按时间倒序的当年排名)

- HBS (1,2,5,3)

- Wharton UP (2,4,3,3)

- Stanford GSB (3,1,1,2)

- Columbia Business School (8,9,7,8)

- Haas UCB(12,10,10,11)

- Anderson UCLA (25,26,25,25)

- Marshall USC (36,46,59,47)

- Kelly IU (40,43,57,47)

此外,今年缺席的中国人民大学商学院过去的排名是:38,N/A,39,N/A。

我们可以看到,这些商学院以往都是常年在榜。如果这些商学院今年参与排名,势必会对今年上榜的这5所院校名次产生影响,所以我们可以说目前这5所商学院的排名是实际下滑了。我们知道,从90年代初期我国开办MBA教育以来,短短30年时间已经获得了这样的成绩,着实不易,但这些指标透漏的信息,也为学校未来的发展进行了风险提示。

院校各项指标解读

购买力折算薪资

学员的薪酬和增长对比,是基于校友提供的三年来信息数据。数据占比上FT有充分的说明,这里就不细说了。我们要注意的是,购买力折算计价单位是美元,这个汇率不是外汇汇率,而是按照当地货币购买的水平进行调整的,在FT排名中,换算比例是1美元=4.X人民币。

此外,继续学习的全日制学生、在非营利组织和公共事业部门工作的毕业生都不计入统计,FT会先计算出标准化的平均值,然后不同板块背景的学员进行工资加权,而这个加权值FT没有进行详细公布,我们认为这是有利于考生申请的,避免学校选择性录取。

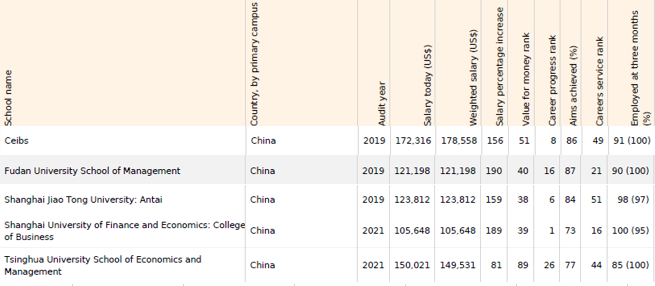

从薪资绝对值来看,中欧的学员薪资最高,其次是清华,再下来复交水平基本差不多,最后是上财。如果我们对比去年上榜院校的统计薪资,会发现今年都有不同程度的下滑,幅度在7000-14000美元,这也是导致排名下滑的重要因素之一。

薪资增幅

从增幅上,复旦和上财最高,分别达到了190%和189%,之后是交大安泰和中欧,分别是159%和156%,而清华的薪资增幅最低,是81%。

如果我们根据目前的薪资和薪资增长率,可以反推入学前学员的收入水平,那么得到的数据是:

中欧>清华>交大>复旦>上财

而这个排名,基本和目前我们提前面试中,拿优秀的难度是有一致性的。

投资价值

每个学校项目的“投资价值”是用毕业后三年的校友平均工资除以MBA的总成本(包括学费,工资损失,机会成本和其他费用)得出的,从总数中减去给予校友的任何财务帮助。我们可以看到,交大、上财和复旦基本在一个水平上,分别是38,39和40位,中欧因为全日制学费高出了一大截,所以排名在第51位,而清华全日制学费在相对较低的水平,得到了89位的结果,则反映出了优秀学员投入到这个项目的价值产出是较差的。可能的原因是在申请前对于自己的职业发展并没有清晰的规划,对全日制项目深入了解得更少,加上自身的期望值太高,导致了这种冲突。所以我们还是希望报考清华的优秀学员,能够更加理性去看待这个项目能带给你未来发展的帮助。同样这一点也同样在目标达成率上反映出来了。

目标达成率

复旦以87%比86%的微弱优势,超过了中欧,紧随其后的是交大的84%,清华和上财则分别是77%和73%。在整个百强榜单上,大部分都是在80%以上,说明清华和上财的毕业生离读书前设立的目标完成度还存在一定的差距。当然,这里面也有一定的原因是招生宣传和期望值管理的问题,所以我们还是要建议所有学校在招生的时候也应该客观地发布就业报告数据,让申请人能够最大程度客观进行选择。

就业服务

上财提供的就业服务最多,其次是复旦,第三位是清华,第四位是中欧,垫底的是交大。对比刚才的目标达成率,我们可以看到上财提供了大量的服务,但距离学生的期望还是有一定的差距。此外在这一点上,我们必须考虑到学校能获得的资源和对应分配服务的人数,也就是班级规模。上财只有一个班,复旦、清华、交大都在100人左右,而中欧则是180人左右。也就是说不管怎样,交大在就业服务上相对其它院校,还有一定的差距。

就业率

上财和交大在校友反馈的实际就业率非常高,分别是100%和98%,超出了学校提供的毕业内3个月内95%和97%的就业率。刚刚才讲过,交大的服务排名不高,但就业率高,说明了交大学生依靠自身努力而不是靠学校的比例更高,也说明了交大的学生质量是非常好的;中欧和复旦毕业时虽然能达到100%就业率,但受访时同学中接近有10%在职业空窗期,而清华则有15%在职业空窗期。参考服务排名和就业率的综合考量,清华在那几届学生的培养中存在一定的问题。

职业提升

在职业发展晋升上,国内院校的总体成绩都不错。上财达到了全球第一,交大安泰第6,中欧第8、复旦第16,清华第26。我们认为总体成绩不错,是国内高速发展经济环境为名校的优质毕业生提供了不错的发展机会,学校也比较重视为学生获得这些机会,另一方面,不同学校录取的学生,相对于他们的背景,在毕业后所获得的职业发展速度是不一样的。

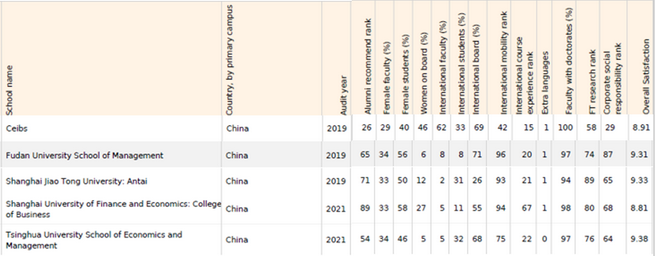

校友推荐排名

中欧位于全球26位,大幅领先其它4所院校。清华54位排第二,第三名复旦为65位,第四名交大为71位,第5名上财为89位,这也基本上与院校在国外和国内的品牌大致相符。

博士背景师资占比

中欧是5所院校中唯一一所100%博士师资的院校,复旦、清华、上财分别为98%和97%,交大略低,在94%。

研究排名

同样,在研究排名上,中欧依然第一位,但在全球排名中为第58位,与全球第7的总排名差距巨大。体制内高校第一名是复旦大学,排名第74位,之后是清华的第76位,上财的第80位,交大则排在最后,第89位。

国际化师资

中欧以62%的国际化师资占比,以绝对领先优势甩开了体制内高校。第二名的复旦为8%,上财和清华分别为5%,而交大则以2%垫底。当然,中欧的优势领先有很大一部分是因为它是一个办学特区,而体制内的高校则在聘用上有制约,所以如果高校希望引进更强的师资,则必须要从政策上形成一定的突破。

我们从这三项关于师资实力的指标中,可以看到除中欧外,复旦是国内大学里最重视的,而交大相对来说是这方面相对最弱。但总体上,中国商学院的研究水平还远低于国外。目前FT在这方面的权重比不高,如果一旦发生调整,对一些参与排名的中国商学院会产生较大影响。

国际化董事会

这一项我个人认为是对项目的办学方向产生影响的。这一点上复旦以71%对69%和68%的微弱优势,领先了中欧和清华,上财则是55%排名第四,交大则是26%垫底。

从国际化师资和董事会这两项我们也可以看到,复旦的办学方向和教学,是国内高校里面最国际化的,而交大则是在办学和教学中,坚持本土为主的学校。而我们再看学生的国际化程度,则出现了非常有意思的剧情反转。

学生国际化程度

在国际化生源中,中欧以33%对32%的微弱优势,超过了清华,而交大的成绩也非常不错,在31%,上财是11%,复旦居然是8%垫底,这一点上会让人非常难以理解。国际化办学的复旦在那几年招收了最少的国际生,而本土化办学的交大,招收了很多国际生。当然,国际生招生里面也有很多门道,各校的录取标准、奖学金设置比重各校都不一样,不管怎样,我们都希望国内的商学院做到国内和国际招生水平能够尽量一视同仁,且不以排名为目的。

国际流动性

这个指标根据毕业前、毕业时、毕业后三年这三个时段,校友是否在不同国家工作来计算。最好的还是中欧,排名第42位,而清华排第75位,交大、上财、复旦都在90多位,属于整个榜单中垫底水平,可以说是学生基本上从哪个国家来,读完了回哪个国家去工作。中欧的国际化流动性高比较好理解,而清华的75位,可能是高占比的国际生发生了工作地转化,也可能是中国学生在后面的工作中有外派。

女性师资、学员和校董占比

在女性师资这一项上,几所院校的比例基本差不多,在29%到34%之间。但女性学员上,中欧比例最低,为40%,其次是清华的46%,而另外三所女性占比都超过50%,最高的为上财的58%,这与我们这几年辅导的学生情况是比较一致的,对于性别标准,FT的规则上是50:50的学校得分最高,所以考生要注意学校会有可能从招生端干预男女生比例。

中欧的董事会成员中,女性占了46%,而体制内商学院中最高的的为上财,占比27%,交大为12%,复旦和清华分别垫底,为5%左右。看来国内体制内高校里,有话语权的还是男士为主。

社会责任

这一项是院校基于专门针对企业社会责任,在核心课程上,对道德、社会和环境问题的教学时间比例。中欧在这一项再一次甩开国内高校一大截,位列全球29位,清华、交大、上财比较接近,分别在64、65位和68位,而复旦则排第87位垫底,这点和我们平时想像的不太一样,我个人认为复旦是很有人文情怀的院校,但课程设置中居然比例很低,所以排名的数据,会帮助我们刷新一些固有的一些思维。

总结以上,中欧当之无愧是中国商学院的第一名;复旦则是国内体制内高校中办学思路最国际化的;交大是最本土化的,但交大的国际生,在参与排名的那几届里面却比复旦要多;清华则是招收了不错的学生,但培养运营上却没有做好;上财则是各方面都平均。

对全日制MBA申请人的影响

我们觉得对全日制的申请人影响如下:

- 短期内对上榜院校申请数不会产生太大的影响

- 促使更多的院校参与排名

- 参加排名的院校会进一步根据排名指标招生

我们认为这个排名在短期内还不会改变中国商学院的申请格局。例如上财现在的排名高于了清华,但清华的名气,无论全日制还是在职,都足以吸引更好的生源。交大虽然排名落后复旦20多名,但不会改变考生心目中两校档次的差别。同样,北大虽然连续几年没有参与排名,其申请难度同样保持在国内最难的院校之列。而如果排名的名次长期没有变化,排名靠前的院校依靠品牌获得的提升,会让一部分优质考生改变申请想法,例如本来打算报清华北大的全日制考生,如果TA的未来发展是在华东地区,可能会改变主意转申请复旦交大。

由于国内院校的学费不断上涨,顶级高校对于优质生源还是存在竞争,特别是体量更大的在职项目,所以商学院除了认证,大多考虑的方案是参加MBA排名,然后利用排名招生,这可能也是那么多院校把全日制MBA排名模糊为MBA排名的原因。目前中国大陆获得AACSB或EQUIS的商学院有10多家,还有更多的在准备进行认证,拿到认证有3年以上的全日制毕业生就可以参加排名,所以我们预估会有更多的院校会参与到排名体系中,特别是京沪地区,因为参与排名的院校集中(北大在2012-2014年平均排名59位,人大也多次进入排名),抢夺优质生源的竞争更激烈。

由于排名的下滑,我相信大部分的学校负责排名的老师也会存在一些压力,希望排名能够至少稳住,或者进一步的提高,而新进入者为了一战入围,也必须要提前5年做好准备(因为排名要追踪毕业3年的校友)。如果项目负责人顶不住排名的压力,那么很有可能在招生的过程中,会围绕排名的指标来做招生和运营,个人看来这是大概率的事情。那么在全日制的招生上,由于学校给每一个考生分配的审核时间,无论是材料上还是面试中都是比较有限的,所以学校会更加的倾向于招收职业路径清晰、短期之内能够快速提升、有利于排名数据表现的考生。而有潜力但职场发展通道可能没有那么清晰的考生,如果在材料和面试中无法让老师认可未来的可能性,很有可能会和提前面试的“优秀”失之交臂。

写在最后的话

最后要说的是,当年中欧第一次代表中国商学院进入排名,达到全球92的时候,真的很艰难,我到现在都记得当时拿到排名全院员工的激动。现在国内商学院的排名的提升,代表了中国商科教育的长足发展,再次向上榜的院校表示祝贺,也希望更多的院校参与排名,通过排名体系来改进项目办学的质量。

但与此同时我们要注意,排名的好成绩,有一个很大的因素是高校擅长对应指标的“答题”模式,所以我们也要警惕,不能太看重排名的名次,否则会把排名变成宣传的工具,特别是把全日制MBA项目的排名模糊到说是MBA的排名,甚至导致办学初衷都会被被排名体系绑架,应该把排名看成工作总结。昨晚和前同事小聚,了解到中欧虽然拿到了全球不错的名次,但很多员工(特别是参加过国外院校短期交流工作过的中层们)心里还是清楚自己和国外的差距和真实水平(例如研究、各项目营收占比),因此还在不断地学习和改进。此外,中国商学院的成功还有一些原因是基于中国经济的高速发展,真正的商科研究能力,还是任重而道远。只有院长和中层们存在这种认知,控制学费,认真改善课程体系和教学内容,加强对学生(特别是在职学生)的服务水平,学校才会真正进步,同学才能受益。